Adjectif numéral | Définition et exemples

L’adjectif numéral, désormais déterminant numéral, permet de dénombrer des réalités. Comme tout déterminant, il détermine le nom, mais il établit surtout la quantité, le nombre d’entités qu’il introduit.

- Pour le tournoi, j’ai acheté cinq kilos de merguez, trois de chipolatas, un pot de mille six cents millilitres de moutarde et vingt baguettes de pain.

- En quarante-huit heures, j’ai marché cinquante-six kilomètres, dont mille cinq-cents mètres de dénivelé positif.

Variables ou invariables, composés ou coordonnés, les déterminants numéraux peuvent aussi être ordinaux ou cardinaux. Véritables comptables de profession, ils sont indispensables pour faire des maths en français.

Et puisque les bons comptes font les bons amis, il est grand temps de régler les vôtres avec les règles d’accord de vingt et cent, sans compter mille…

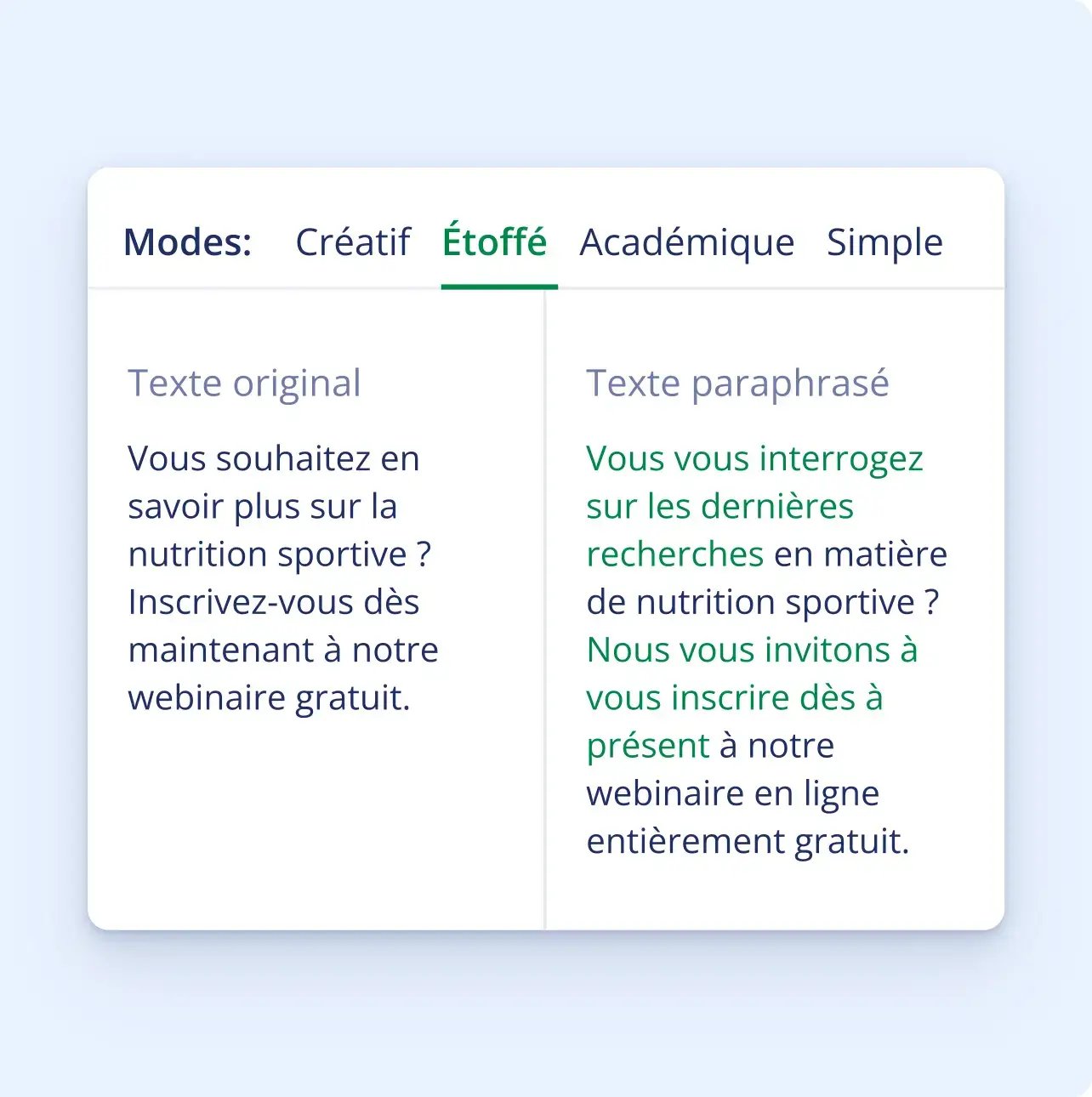

Le correcteur d’orthographe corrigera les traits d’union de vos déterminants numéraux, tandis que le reformulateur de texte aidera votre esprit scientifique à synthétiser vos phrases.

L’IA prendra en compte toutes vos requêtes, mais ne comptez pas trop sur les algorithmes pour vous expliquer l’invariabilité de mille. Au contraire, laissez votre esprit cartésien se rendre compte de l’illogique rationalité du français, voire de la logique de son irrationalité !

Adjectif numéral : définition

L’adjectif numéral est une terminologie propre à la grammaire traditionnelle. Cette ancienne appellation a depuis été remplacée par le déterminant numéral, un titre qui rend nettement mieux compte de sa fonction.

En effet, un déterminant est un des constituants du groupe nominal. De fait, il est placé devant le nom et le détermine. La plupart du temps, le déterminant s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il détermine. Ce n’est toutefois pas le cas du déterminant numéral.

- J’ai acheté deux nouveaux livres.

- J’ai acheté trois nouveaux livres.

- J’ai acheté quatre nouveaux livres.

- J’ai acheté cinq nouveaux livres.

- J’ai acheté six nouveaux livres.

Explications :

Si, en français, la marque du pluriel prend la forme d’un « s » ou d’un « x » final, ces lettres ne témoignent pas d’un quelconque pluriel dans les déterminants numéraux deux, trois, six et dix. Si c’était le cas, on devrait en toute logique écrire « quatres », « cinqx », « septs », « huitx » ou même « neufs ».

L’invariabilité d’une forme concerne son invariabilité graphique et non une supposée mise au pluriel. Autrement dit, un mot invariable ne change jamais de forme. La notion de pluriel ou de singulier n’a rien à voir avec cette invariabilité.

Adjectif numéral ordinal et adjectif numéral cardinal

Parmi les déterminants numéraux, on en distingue deux types : les ordinaux et les cardinaux.

Les déterminants numéraux cardinaux sont les plus connus, ceux que l’on utilise pour exprimer une quantité. On les utilise lorsqu’on écrit, par exemple, un nombre en lettres.

- 4 378 : quatre mille trois cent soixante–dix–huit.

- 10 593 : dix mille cinq cent quatre–vingt–treize.

- 39 880 : trente-neuf mille huit cent quatre–vingts.

- 100 200 : cent mille deux cents.

Par opposition, les déterminants numéraux ordinaux précisent un rang, un ordre ou un classement. On ajoute généralement un élément suffixé au nombre : deux devient deuxième, trois devient troisième, etc.

Toutefois, le chiffre un donne premier ou première, et non unième, ce dernier étant réservé aux ordinaux coordonnés (vingt et unième, trente et unième, quarante et unième, etc.)

Par ailleurs, les adverbes premièrement, deuxièmement, etc. sont aussi des adverbes dits ordinaux.

- Il est arrivé dixième sur cent.

- J’en suis à la centième page, à peu près.

- Par superstition, cet hôtel ne possède pas de treizième étage.

- La troisième fois sera la bonne.

La variabilité du déterminant numéral, ou son invariabilité d’ailleurs, n’est pas régie par le nom qu’il détermine, mais par des règles internes complexes. Ces dernières engendrent des exceptions qui confirment surtout la complexité quasi métaphysique de la langue française.

Il existe toutefois une règle — plus ou moins finie — qui dicte leur écriture : tous les nombres composés inférieurs à 100 prennent un trait d’union, sauf s’ils présentent la conjonction de coordination et.

Par exemple :

- dix-huit (18),

- vingt-deux (22),

- trente-quatre (34),

- cinquante-cinq (55),

- soixante-dix-sept (77),

- quatre-vingt-six (86),

- quatre-vingt-dix-neuf (99),

Mais :

- vingt et un (21),

- trente et un (31),

- quarante et un (41),

- cinquante et un (51),

- soixante et un (61),

- soixante et onze (71),

- cent un (101 n’est ni coordonné ni supérieur à 100).

Cette règle a été modifiée par les rectifications orthographiques de 1990. Désormais, tous les déterminants numéraux composés sont liés par un trait d’union. Et par tous, on veut dire tous : aussi bien ceux supérieurs à 100 que ceux coordonnés avec et.

- quarante–et–un (41),

- deux–cent–quatre (204),

- dix–huit–mille–cinq–cent–quatre–vingt–treize (18 593),

- cent–vingt–et–un–mille–sept–cent–cinquante–cinq (121 755).

En pratique, ces rectifications orthographiques ne sont pas vraiment appliquées, alors qu’elles simplifient l’utilisation du trait d’union, en le rendant systématique. Certains locuteurs auraient peut-être préféré la disparition complète du trait d’union, mais d’autres auraient immédiatement crié au nivellement vers le bas…

Ces deux règles d’écriture sont acceptées ; par conséquent, les déterminants numéraux composés, et non coordonnés, inférieurs à cent doivent toujours afficher un trait d’union entre les nombres qui les composent.

Aussi, l’application de ses règles doit être constante et uniforme : vous ne pouvez pas de façon aléatoire suivre l’une ou l’autre de ces règles d’écriture au sein d’un même texte.

Il y a fort à parier que, ce que les locuteurs auraient réellement préféré, c’est une simplification de la règle d’accord des déterminants numéraux vingt et cent. Mais ceci est une tout autre histoire : Les mille-et-une façons de complexifier le français…

Déterminants numéraux : les accords de la discorde

Si la plupart des déterminants numéraux cardinaux, dont mille, sont invariables, ce n’est pas le cas de un, vingt et cent.

La règle d’accord de cent et vingt est tout simplement difficile et pas si facile à simplifier : vingt et cent prennent un « s » lorsqu’ils sont multipliés et en position finale du nombre.

Quant à un, c’est un génie du genre… explications et exemples en chiffres et en lettres !

MILLE

Le déterminant numéral mille reste invariable.

- mille sept cent cinquante (1 750),

- trois mille (3 000),

- dix mille (10 000),

- dix–neuf mille sept cent quatre–vingt–seize (19 796),

- dix–neuf-mille-sept–cent–quatre–vingt–seize (orthographe rectifiée).

VINGT

Le déterminant numéral vingt est variable, uniquement lorsqu’il est multiplié et final.

- vingt (20, non multiplié, même si final),

- vingt et un (21, non multiplié et non final),

- quatre-vingts (80, multiplié et final),

- quatre-vingt-quatre (84, multiplié, mais non final).

Toutefois, le déterminant numéral cardinal à valeur ordinale, au sens de vingtième, reste invariable.

- J’habitais au cent vingt de cette rue dans mon enfance.

- Je viens juste de finir le paragraphe quatre-vingt.

CENT

Le déterminant numéral cent est variable, uniquement lorsqu’il est multiplié et final.

- cent (100, non multiplié, même si final),

- cent dix (110, non multiplié et non final),

- trois cent quatre-vingt-dix (390, multiplié, mais non final),

- six cents (600, multiplié et final).

Comme pour son homologue vingt, le déterminant numéral cardinal cent à valeur ordinale, au sens de centième, reste aussi invariable.

- Je suis justement en train de réviser l’article deux cent de la nouvelle convention.

- L’année deux mille neuf cent se finissait étrangement pour lui.

UN

Le déterminant numéral un est variable, pas seulement en nombre (notamment dans le pronom indéfini quelques-uns), mais aussi en genre. La forme un devient une au féminin, et si sa valeur cardinale reste invariable, elle ne reflète parfois pas le genre du déterminant numéral cardinal.

- Il est dix heures une (10 h 01).

- La page deux cent un est déchirée (= la deux cent unième page).

- La chambre un est occupée (= la première chambre).

En tant que nom commun, il varie en genre et en nombre. Évidemment, c’est le déterminant numéral cardinal qui tient les comptes et commande son accord, singulier ou pluriel.

- Le Népal compte environ trente millions d’habitants.

- Entre sept cent cinquante mille (750 000) et un million de jeunes népalais quittent le pays chaque année.

Cite this QuillBot article

We encourage the use of reliable sources in all types of writing. You can copy and paste the citation or click the "Cite this article" button to automatically add it to our free Citation Generator.

Charrin, A. (31 octobre 2025). Adjectif numéral | Définition et exemples. Quillbot. Retrieved 10 février 2026, from https://quillbot.com/fr/blog/adjectifs/adjectif-numeral/