Les 25 expressions québécoises à connaître

À l’instar des expressions lyonnaises, marseillaises ou bretonnes, les expressions québécoises expriment non seulement une variété de langue, celle du français parlé au Québec, mais témoignent surtout d’une réalité moins connue, celle de la francophonie nord-américaine.

Si les grands espaces canadiens font rêver, la rigueur des hivers québécois fait… pester la grande majorité des francophones qui y survivent !

De la bouffe au hockey, voici une vingtaine d’expressions québécoises, plus ou moins salées, qui vous laisseront apprécier toute la saveur d’un registre familier trop souvent décrié. Rassurez-vous, il y en a pour tous les goûts, même les plus fines bouches !

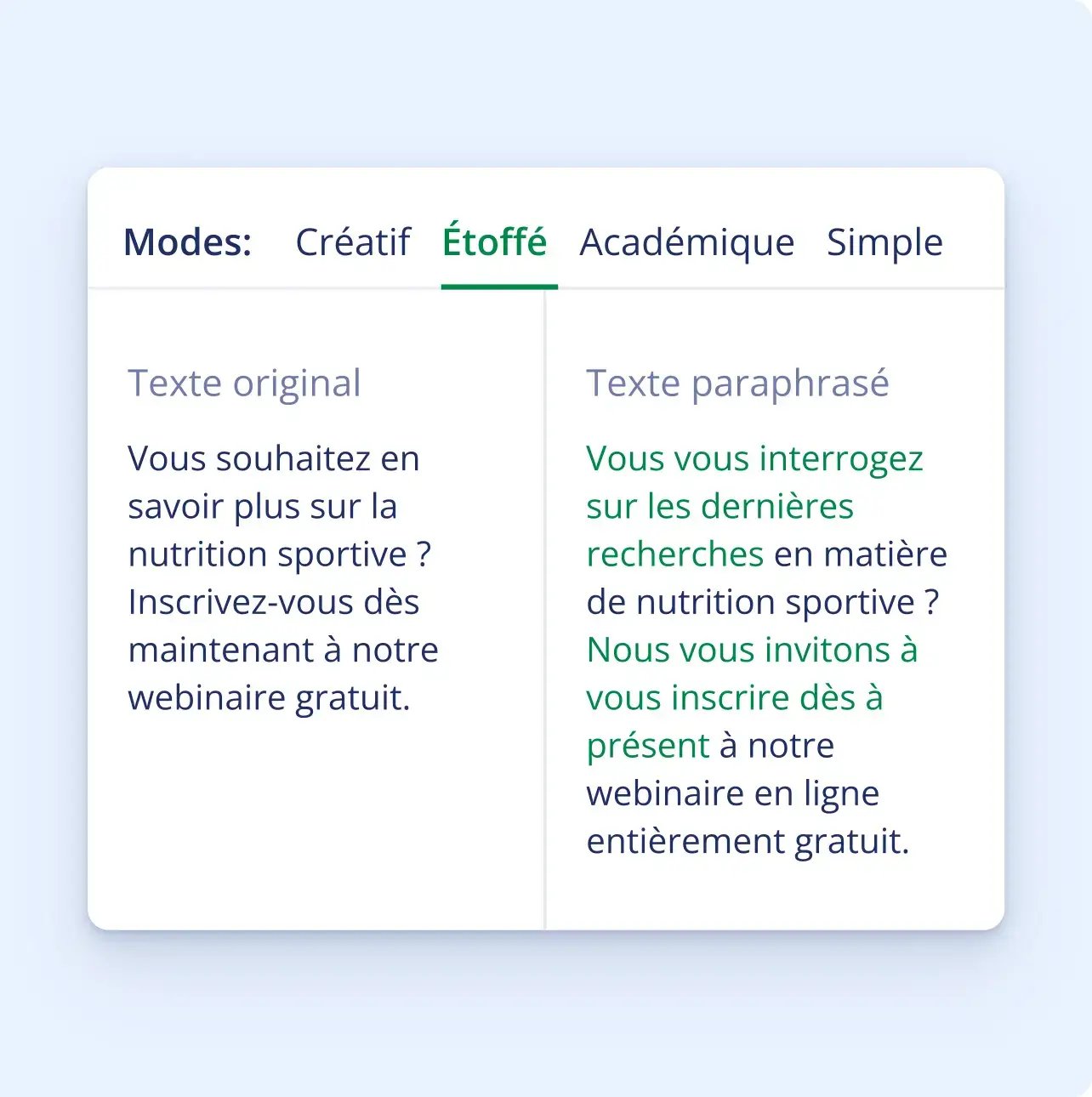

Si, vous aussi, vous souhaitez faire rimer votre prose et mettre en mots vos névroses, les outils d’aide à la rédaction QuillBot, comme le correcteur d’orthographe et le reformulateur de textes, soulageront votre âme d’artiste torturé.

Et si l’IA souffle le chaud et le froid sur ses usagers, les expressions québécoises, elles, dardent un soleil printanier sur le registre familier…

Expressions québécoises hivernales

« Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver », chante Gilles Vigneault, immense Monsieur de la chanson québécoise.

Particulièrement pourvoyeuse d’expressions familières, la rigueur de l’hiver est une réalité singulière. Du hockey au pelletage de l’entrée, les Québécois tentent surtout de réchauffer le cœur de leurs hivers glacés !

Accrocher ses patins

Synonyme de raccrocher les gants, accrocher ses patins signifie la cessation d’une activité, en particulier professionnelle.

Attacher sa tuque avec de la broche

Au Québec, une tuque est un bonnet chaud qui préserve la vie de vos oreilles, tandis que la broche est un fil de fer de tout acabit, qui désigne aussi bien le treillis d’un grillage qu’une agrafe.

Synonyme de attacher sa ceinture, attacher sa tuque avec de la broche (ou simplement attacher sa tuque) est une injonction à se préparer à un évènement, à l’anticiper.

Être vite sur ses patins

Compréhensible même pour les non-initiés, l’expression être vite sur ses patins transmet la rapidité d’esprit et d’action.

Faire frette

Adjectif, frette est employé comme superlatif de froid. Lorsqu’il fait frette au Québec, il fait plus froid que froid ; on dit aussi qu’il fait froid en titi…

Tous les Québécois connaissent la différence sémantique entre froid et frette, et vous la saisirez également avec un peu pratique, si tant est que vous puissiez encore saisir quelque chose avec vos doigts saisis par le froid…

Niaiser (ou pas) avec la puck

En hockey, puck est le terme anglais qui désigne la rondelle de plastique que les joueurs s’échangent.

Communément appelée palet dans la francophonie européenne, la puck, nom féminin en français québécois, a largement intégré le langage courant : pas besoin d’être un gaillard monté sur patins pour niaiser avec la puck ou pour tourner autour du pot.

Tirer la couverte de son bord

Hérité des colons français du XVIIe, le mot couverte désigne la couverture. Synonyme de tirer la couverture à soi, tirer la couverte de son bord exprime la même notion d’avidité et de cupidité : s’attribuer mérite et profit, et en prendre plus que sa part.

Prendre des mitaines pour parler à quelqu’un

Au Québec, les mitaines sont des gants épais et chauds, et non les petits gants fins dont le bout des doigts est coupé.

En Europe, notamment en France, la mitaine peut éventuellement servir à sortir les plats du four sans se brûler ; alors qu’au Canada, c’est le froid qui vous brûle les doigts.

Synonyme de prendre des pincettes, le fait de prendre des mitaines ou de mettre des mitaines pour s’adresser à quelqu’un transcrit la précaution dont on fait preuve pour parler à une personne sans la froisser.

D’ailleurs, le mot mitaine s’emploie aussi dans l’expression faire quelque chose à la mitaine pour désigner toute action manuelle ou tout produit fait à la main.

Pelleter la neige dans la cour du voisin

Une des activités hivernales favorites des Québécois ? Le pelletage. L’entrée, l’auto, la cour, le driveway, le trottoir, ça n’en finit plus de finir…

Pelleter de la neige dans la cour du voisin a donc un côté mesquin et pas très sympathique : on essaye subtilement de s’en débarrasser ou, figurativement, de refiler le problème à quelqu’un d’autre.

Surentrainés au pelletage hivernal, certains Québécois ont la fâcheuse habitude de pelleter de la boucane (perdre son temps en futilités) et de pelleter de l’avant (remettre un problème à plus tard).

À l’approche du printemps, leur cœur d’artichaut se réchauffe aux premiers rayons du soleil et leur âme romantique leur fait alors pelleter des nuages (rêvasser, se perdre dans ses pensées).

Expressions québécoises estivales

Après la pluie, le beau temps ; après l’hiver, le printemps… Dès les premières hausses des températures, les Québécois chaussent leurs gougounes (sandales ou tongs) et remisent leurs bas d’hiver pour laisser leurs orteils prendre l’air.

Rien ne les refroidit, ni la sloche (neige sale et fondue) sur les trottoirs ni les températures aléatoires. Et si le soleil manque à l’appel, ce n’est plus le temps de s’encabaner ! Un seul mot d’ordre : profiter de l’été, car il ne fait que passer…

Passer la nuit sur la corde à linge

Les belles soirées estivales et les nombreux festivals augmentent le risque de passer la nuit sur la corde à linge… Quelle que soit la raison, si vous ne fermez pas l’œil de la nuit et que vous passez une nuit blanche, vous couchez très inconfortablement sur la corde à linge !

Se tirer une bûche

Si un Québécois vous invite à vous tirer une bûche, commencez par chercher une chaise plutôt qu’une hache.

Employée généralement dans sa forme pronominale et à l’impératif, l’expression se tirer une bûche est une invitation à se joindre au groupe.

Être broche à foin

Adjectif invariable, broche à foin désigne toute activité dont l’organisation est hâtive, affichant clairement un manque de soin et de minutie, et qui donne un résultat ni fait ni à faire.

Une personne agissant à la va-vite et sans préparation est aussi qualifiée de broche à foin.

- Je déteste ce prof, ses cours sont tellement broche à foin !

- Je suis tellement soulagée d’avoir quitté cette équipe de broche à foin !

Avoir son voyage

L’expression avoir son voyage est employée comme synonyme de en avoir plein le dos. Elle témoigne l’exaspération du locuteur qui la prononce envers quelqu’un ou quelque chose. Cette expression n’étant pas figée, le déterminant varie au besoin.

Sacrer son camp

Le vocabulaire religieux possède une place à part dans le français québécois.

Le rejet d’une morale judéo-chrétienne et d’une politique sociale conservatrice, à l’image de la Grande Noirceur de Duplessis au milieu du XXe siècle, transforme profondément le registre populaire et vulgaire.

Le lexique religieux se transforme en interjection, en substantif ou en groupe verbal pour jurer, injurier ou, de façon plus générale, pour exprimer son mécontentement.

Le verbe sacrer exprime à lui seul une frustration particulière, teintée de colère et de stupéfaction. En termes de registre de langue, sacrer son camp est nettement plus proche de foutre le camp que de ficher le camp.

Être dans le champ

Au Québec, quand on est dans le champ ou dans les patates d’ailleurs, c’est qu’on est dans l’erreur, qu’on est à côté de la plaque. Appliquée à soi-même, cette expression sert aussi, en complément d’une excuse, à reconnaître ses torts.

Mouiller à siaux

Lorsqu’au cœur de l’été chaud et humide, les orages éclatent, les Québécois ont deux expressions particulièrement éloquentes pour décrire ce phénomène météorologique : pleuvoir à boire debout et mouiller à siaux…

Si la première se passe de commentaire, la deuxième mérite une petite explication historique. Au XIVe siècle, la langue d’oïl regroupe plusieurs dialectes régionaux, dont le poitevin-saintongeais. De la Loire à la Gironde, le mot siau désigne alors un seau.

Cette variante a traversé l’Atlantique avec les premiers colons de la Nouvelle-France, provenant de ces régions côtières. Quatre siècles et une conquête anglaise plus tard, ce mot est toujours présent dans le français d’Amérique, du Québec à la Louisiane, en passant par l’Acadie.

Ne pas être sorti du bois

Ne pas être sorti du bois est l’équivalent de ne pas être sorti de l’auberge. Et vu la taille des forêts canadiennes, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas au bout de vos peines…

Expressions québécoises : à table !

Qu’on se le dise, le Québec n’est pas franchement reconnu pour sa cuisine, à l’exception de son sirop d’érable et étrangement de sa poutine…

Malgré tout, l’activité préférée des Québécois, après le pelletage hivernal et le tapage estival, est de partager une bonne bouffe.

Latin de langue comme de papilles, le Québécois saupoudre son registre familier d’une bonne pincée de métaphores et de poésie… à condition d’avoir l’estomac bien accroché !

La cerise sur le sundae

Une mise en bouche plutôt facile : la cerise sur le sundae est l’équivalent nord-américain de la cerise sur le gâteau. Étonnamment, cet anglicisme n’a jamais posé de problème : il passe crème… glacée !

Se paqueter la fraise

Malgré une connotation au demeurant charmante, se paqueter la fraise signifie se saouler.

Avoir les yeux dans la graisse de bines

Dans le même ordre d’idée, on dit d’une personne alcoolisée et dont le regard est aussi vague que le sens de ses propos, qu’elle a les yeux dans la graisse de bines.

Au Québec, les bines sont la graphie francisée du mot anglais bean, que l’on mange volontiers avec du sirop d’érable et du lard. Plat riche, copieux et gras, on devine parfaitement le manque d’acuité d’un regard quasi adipeux…

Cela dit, cette expression est avant tout utilisée pour décrire un regard absent, qui peut être rêveur ou amoureux, plutôt que trouble ou vitreux.

Mettre la table

Dans un tout autre registre, les Québécois savent aussi mettre la table, au sens propre comme au sens figuré. Synonyme de déblayer le terrain, l’expression mettre la table désigne la phase de préparation d’un projet pour en éliminer les potentielles difficultés.

Faire un touski

Voilà un terme bien connu, mais peu recensé. Tous les Québécois en âge de cuisiner ont déjà pratiqué l’art du touski… Le principe : préparer quelque chose à manger avec tout ce qui reste dans le frigo.

Solution anti-gaspi pour les uns, brillant témoignage d’une flemme légendaire pour les autres, le touski se pratique seul, en couple, entre amis ou en famille, et donne souvent des recettes pour le moins originales… dans tous les sens du terme !

Se pogner le beigne

Que serait le Canada sans ses beignes ? De la célèbre marque rouge et blanche aux petits comptoirs artisanaux, le beigne ou beignet, l’anneau frit et sucré que l’on mange avec le café, est une véritable institution en Amérique du Nord.

En raison de cette forme particulière, le beigne désigne également le bourrelet de graisse autour du ventre, souvent appelé bouée pour les mêmes raisons techniques et métaphoriques.

Si se pogner le beigne veut simplement dire se tourner les pouces, la version québécoise est nettement plus goutue et charnelle…

Lâche pas la patate

Voici l’expression qui résume à elle seule la francophonie nord-américaine !

Dans les années 1970, deux Acadiens de Louisiane connaissent un énorme succès grâce à leur chanson-phare Lâche pas la patate ! Cette dernière s’impose immédiatement sur la scène musicale, et l’expression dans le vocabulaire québécois.

Issue du folklore louisianais, la « danse de la patate » fait évoluer deux danseurs tenant une patate entre leurs fronts, augmentant la difficulté du mouvement. Ainsi, si quelqu’un vous enjoint de ne pas lâcher la patate, c’est qu’il vous souhaite de persévérer et de ne rien lâcher.

Le pogo le plus dégelé de la boîte

Au Québec, le pogo n’est pas qu’une forme de danse quelque peu violente, c’est surtout une marque de commerce offrant, sur des petits bâtonnets de bois, une saucisse fumée enrobée de chapelure. Surgelées et faciles à préparer, ces saucisses font la joie des enfants et surtout des parents.

Rendue célèbre par une politicienne québécoise, cette expression haute en couleur est un euphémisme faisant état d’un manque certain d’intelligence.

Beurrer épais

Classique des classiques, l’expression (en) beurrer épais transmet l’exagération. Synonyme de en faire des tonnes, elle est très employée et modifiable à l’envi… car c’est toujours bien meilleur avec du beurre !

- Tu crois pas que tu beurres un peu épais, là…

- Il en beurre tellement épais que je ne distingue plus le faux du vrai.

- Arrêtez de beurrer épais tout le temps, comme ça, c’est fatigant !

Toutefois, les canadianismes désignent les mots utilisés par toutes les communautés francophones du Canada. Les linguistiques parlent plus précisément d’acadianismes pour les usages propres à l’Acadie, située dans les provinces maritimes, et de québécismes pour les particularismes du Québec.

Quoi qu’il en soit, toutes les expressions citées dans l’article ci-dessus appartiennent au registre familier du français québécois. Elles s’emploient dans une situation informelle et demandent un apprentissage culturel et contextuel pour une utilisation appropriée.

Le français québécois, comme toute langue ou variété de langue, s’adapte à toutes les situations de communications. Son registre standard, exempt d’anglicismes, vous permettra d’éviter les impairs linguistiques et de ménager les oreilles de vos locuteurs.

Et si on vous invite au chalet en fin de semaine, et non dans un cottage pour le week-end, acceptez donc d’aller virer une brosse avec vos chums, vous allez avoir un fun noir…

Cite this Quillbot article

We encourage the use of reliable sources in all types of writing. You can copy and paste the citation or click the "Cite this article" button to automatically add it to our free Citation Generator.

Charrin, A. (24 octobre 2025). Les 25 expressions québécoises à connaître. Quillbot. Retrieved 19 décembre 2025, from https://quillbot.com/fr/blog/locutions-et-expressions-francaises/expression-quebecoise/