Epik | Merkmale einfach erklärt mit Beispielen

Epik ist erzählende Literatur mit einer fiktionalen (= erfundenen) Handlung.

In der Literaturwissenschaft gilt die Epik als eine der drei großen Gattungen neben der Lyrik (Gedichte) und der Dramatik (Theaterstücke).

Typische Formen der Epik sind Kurzgeschichten, Märchen, Novellen und Romane.

Was ist Epik? Definition und Merkmale

Die Epik ist eine literarische Gattung, die sich vor allem durch zwei Merkmale auszeichnet:

- Es gibt eine Erzählinstanz, also einen Erzähler oder eine Erzählerin.

- Es gibt eine fiktionale Handlung, d. h., es wird eine erfundene Geschichte erzählt.

Heute sind die meisten epischen Texte in Prosa verfasst, also als Fließtext. An der Prosaform allein kann man Epik jedoch nicht erkennen. Denn:

- Viele frühe epische Werke sind nicht in Prosa geschrieben, sondern in Versen, z. B. die Epen Homers oder das „Nibelungenlied“.

- Es gibt viele Textformen, die zwar in Prosa geschrieben sind, aber trotzdem nicht zur Epik gehören, z. B. der Essay oder der Kommentar.

Epik, Lyrik, Dramatik: die Gattungen im Überblick

Epik, Lyrik und Dramatik sind die drei großen literarischen Gattungen. Hier siehst du ihre wichtigsten Unterscheidungsmerkmale auf einen Blick:

Tabelle: Epik, Lyrik Dramatik

| Epik | Lyrik | Dramatik | |

| Vermittlungs- instanz |

Erzähler | lyrisches Ich | Figuren, die für sich selbst sprechen |

| Inhalt | Erfundene Handlung | Meistens keine oder kaum Handlung | Erfundene Handlung |

| Sprachliche Gestalt | Meistens in Prosa, Versform ist aber auch möglich | Meistens in Versform, oft mit festem Reimschema und/oder Metrum | Dialoge in Prosa oder Versform; dazu Regieanweisungen |

| Typische Formen |

Kurzgeschichte, Novelle, Roman | Sonett, Ode, Hymne | Komödie, Tragödie |

- Ballade: Lyrische Form mit erfundener Handlung und häufig auch Dialogen (z. B. „Der Zauberlehrling“ von Johann Wolfgang von Goethe)

- Episches Theater: Form der Dramatik mit erzählerischen Elementen (z. B. „Mutter Courage und ihre Kinder“ von Bertolt Brecht)

Epische Formen mit Beispielen

Es gibt viele verschiedene epische Textformen. Häufig werden sie nach ihrer Länge in Kleinformen, Formen mittlerer Länge und Großformen unterteilt.

Epik: Textsorten

| Grobe Unterscheidung nach Länge |

Einzelne epische Formen | Bekannte Beispiele |

| Kleinformen | Anekdote |

|

| Fabel |

|

|

| Kurzgeschichte |

|

|

| Legende |

|

|

| Märchen |

|

|

| Parabel |

|

|

| Sage |

|

|

| Formen mittlerer Länge | Erzählung |

|

| Novelle |

|

|

| Großformen | Epos |

|

| Roman |

|

Epik-Analyse: Aufbau

Bei einer Epik-Analyse geht es um die genaue Untersuchung eines epischen (= erzählenden) Textes hinsichtlich folgender Aspekte:

- Inhalt und Struktur

- Erzählinstanz und Erzählsituation

- Zeit

- Raum

- Figuren

- Sprache und Stilmittel

Ziel der Analyse ist es, die Wirkungsweise des Textes zu verstehen und die Ergebnisse zu einer Gesamtdeutung zusammenzuführen.

Aufbau einer Epik-Analyse

| Einleitung |

|

| Hauptteil | Teil A: Inhalt und Struktur

Tipp: Hier nur einen Überblick geben, nicht in Einzelheiten verlieren! Wichtiges kannst du im Folgenden noch vertiefen. |

| Teil B: Erzählinstanz und Erzählsituation

Wer erzählt und wie wird erzählt?

Gibt es Hinweise darauf, dass der Erzähler den Lesenden falsche, unvollständige oder widersprüchliche Informationen vermittelt?

|

|

| Teil C: Zeit

Wie ist das Verhältnis von Erzählzeit und erzählter Zeit?

Wird alles chronologisch (= in der richtigen Reihenfolge) erzählt? Oder gibt es z. B. Rückblicke oder Vorausdeutungen?

|

|

| Teil D: Raum

In welchem Raum bzw. welchen Räumen bewegen sich die Figuren? Man unterscheidet dabei drei Arten von Räumen:

|

|

| Teil E: Figuren

Wie werden die Hauptfiguren der Erzählung beschrieben und wie entwickeln sie sich im Laufe der Handlung?

Wie ist die Beziehung der Figuren untereinander? Welche Konflikte bestehen und wie werden diese Konflikte aufgelöst? |

|

| Teil F: Sprache und Stilmittel

Wie ist der Text sprachlich gestaltet?

Achte darauf, dass du die sprachlichen Merkmale nicht bloß benennst, sondern auch ihre Wirkung oder Funktion beschreibst.

|

|

| Schluss |

|

Die anderen Aspekte kannst du dann knapper behandeln oder überhaupt nur berücksichtigen, wenn sie für die Figurenentwicklung relevant sind.

Häufig gestellte Fragen über Epik

- Was sind die Merkmale der Epik?

-

Merkmale der Epik sind:

- Es gibt einen Erzähler oder eine Erzählerin.

- Es wird eine fiktionale (= erfundene) Geschichte erzählt.

Epische Texte können in Prosa (= Fließtext) oder Versen geschrieben sein. Beispiele für epische Textformen sind:

Die beiden anderen großen literarischen Gattungen sind die Lyrik und die Dramatik.

- In der Lyrik gibt es meistens keine oder kaum Handlung. Statt eines Erzählers gibt es ein lyrisches Ich.

- In der Dramatik gibt es zwar eine Handlung, aber sie wird dargestellt und nicht erzählt.

Tipp:

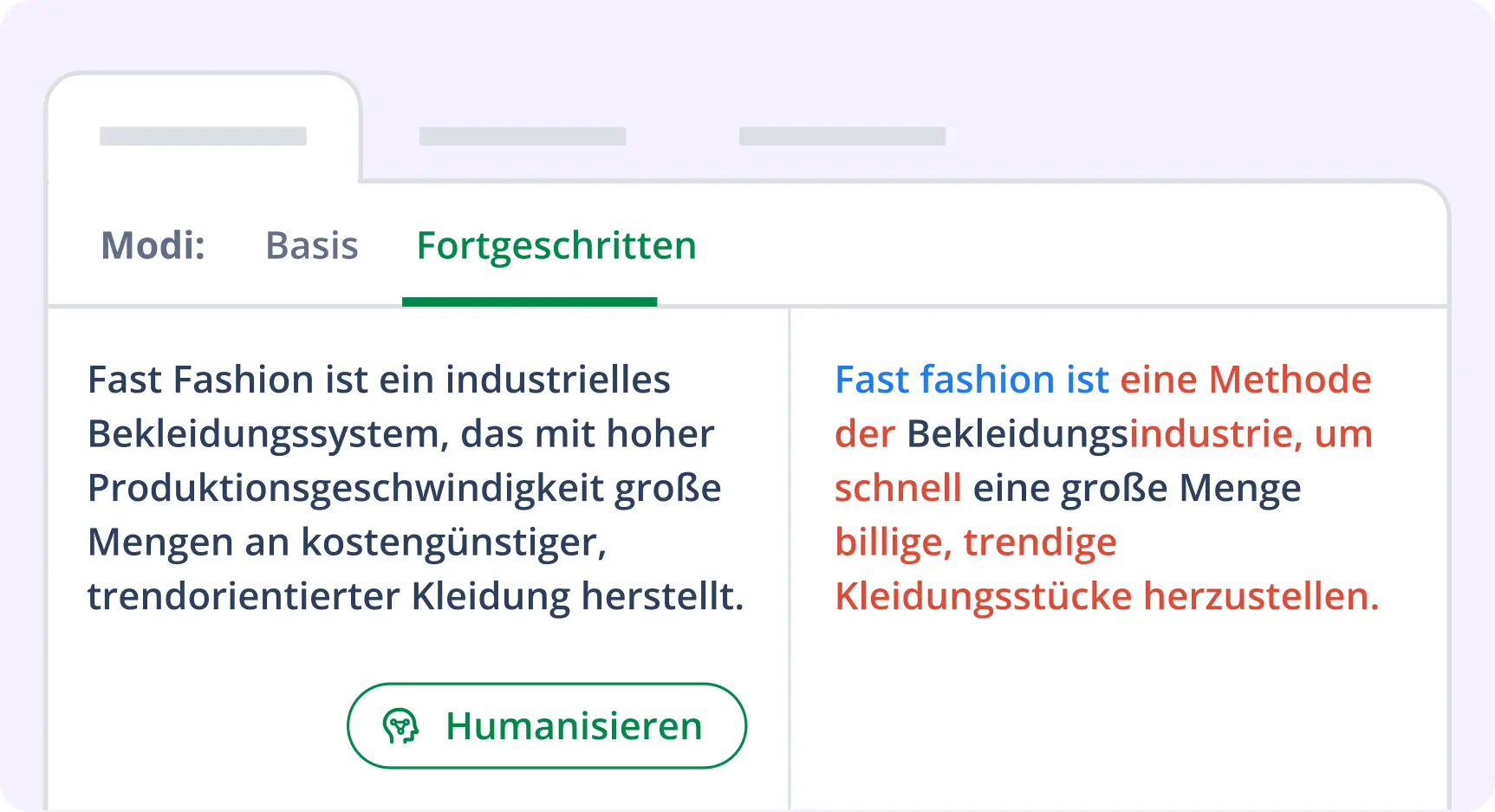

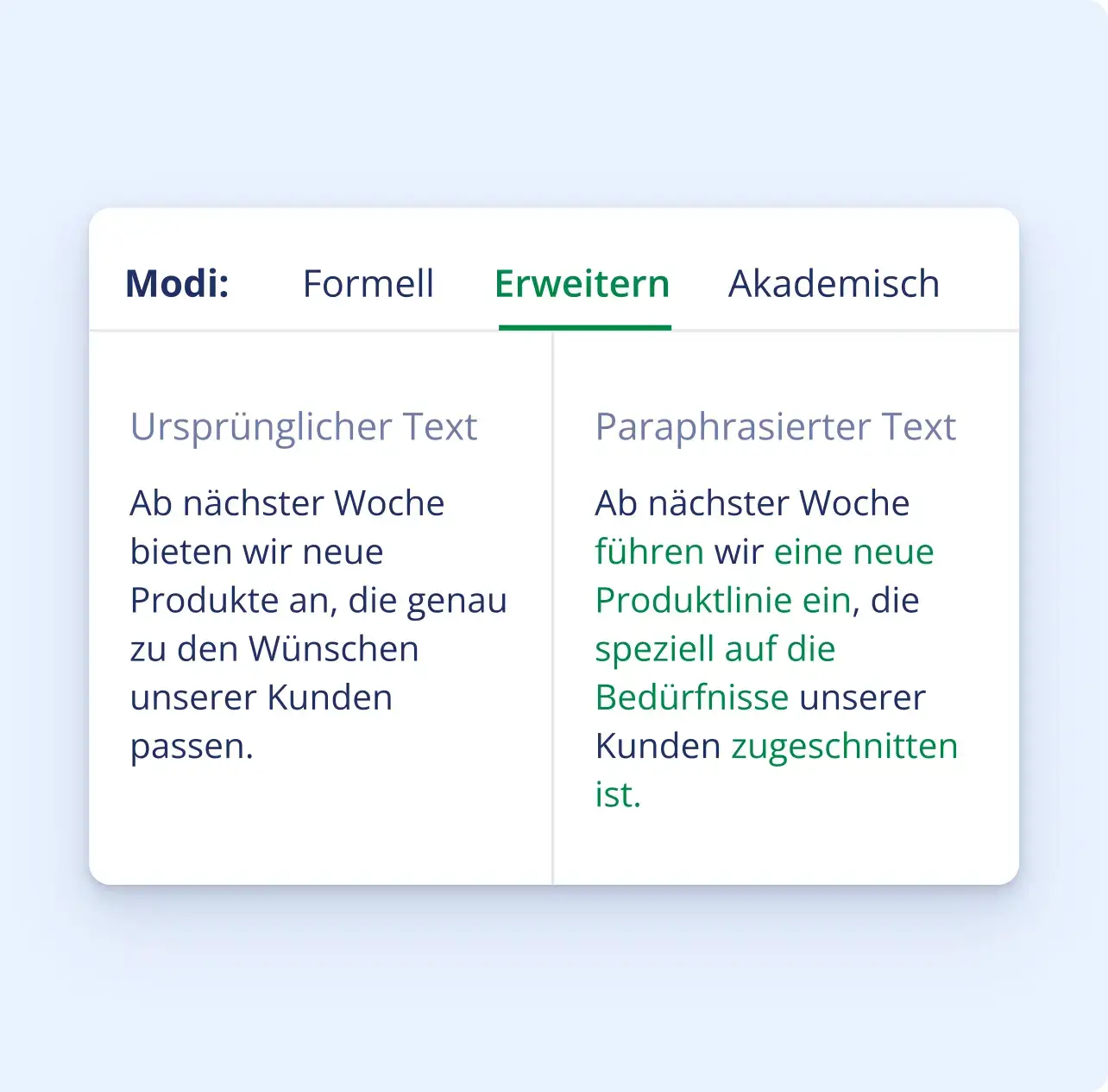

Wenn du gerade einen epischen Text analysierst und nach einer guten Formulierung suchst, teste den kostenlosen Textumschreiber von QuillBot.

- Welche Texte sind Epik?

-

Zur Gattung der Epik (= erzählende Literatur) zählen z. B. folgende Textformen:

Tipp:

Wenn du gerade einen epischen Text analysierst und sprachliche Fehler vermeiden willst, teste die kostenlose Rechtschreibprüfung von QuillBot.

- Was ist typisch episch?

-

Typisch episch ist, wenn es in einem Text einen Erzähler oder eine Erzählerin gibt und eine erfundene Geschichte erzählt wird.

Epische Texte können in Prosa (= Fließtext) oder Versen geschrieben sein und in ihrer Länge stark variieren.

- Typische epische Kurzformen sind z. B. die Anekdote oder die Kurzgeschichte.

- Typische epische Formen mittlerer Länge sind die Erzählung und die Novelle.

- Typische epische Langformen sind der Roman und das Epos.

Tipp:

Wenn du gerade einen epischen Text liest und unsicher bist, was ein altes Wort bedeutet, frag den kostenlosen KI-Chat von QuillBot.

- Was ist Epik genau?

-

Epik ist erzählende Literatur mit einer erfundenen Handlung.

Man unter zwischen

- epischen Kurzformen (z. B. Anekdote oder Kurzgeschichte),

- epischen Formen mittlerer Länge (z. B. Erzählung oder Novelle) und

- epischen Langformen/Großformen (Roman und Epos).

Epische Texte sind heute meistens in Prosa (= Fließtext) geschrieben. Sie können aber auch in Versen verfasst sein (so z. B. in den Epen Homers).

Tipp:

Wenn du gerade eine Epik-Analyse schreibst und nach einer guten Formulierung suchst, teste den kostenlosen Textumschreiber von QuillBot.

- Was ist die Gattung Epik?

-

Epik ist die Gattung der erzählenden Literatur. Dazu gehören z. B. Kurzgeschichte, Novellen und Romane.

In der Literaturwissenschaft gilt die Epik als eine der drei großen Gattungen neben der Lyrik (Gedichte) und der Dramatik (Theaterstücke).

Epische Texte können in Prosa (= Fließtext) oder Versen geschrieben sein und ihre Länge kann sich stark unterscheiden.

Mehr über die verschiedenen Textformen der Gattung Epik erfährst du hier:

Tipp:

Wenn du gerade einen epischen Text liest und unsicher bist, was ein altes Wort bedeutet, frag den kostenlosen KI-Chat von QuillBot.