Gedichtanalyse schreiben | Aufbau & Beispiel

Bei einer Gedichtanalyse untersuchst du Inhalt, Form und Sprache eines Gedichts, um es im Ganzen besser zu verstehen.

In diesem Artikel erfährst du, wie du eine Gedichtanalyse aufbaust und worauf du beim Schreiben achten solltest.

Gedichtanalyse: Aufbau

Der Aufbau einer Gedichtanalyse besteht aus Einleitung, Hauptteil und Schluss. Hier siehst du, welche Aspekte du dabei jeweils berücksichtigen musst.

| Teil | Inhalt |

| Einleitung |

|

| Hauptteil |

|

| Schluss |

|

Im Folgenden gehen wir Einleitung, Hauptteil und Schluss einer Gedichtanalyse noch einmal im Einzelnen durch.

Die Beispiele beziehen sich dabei immer auf das Gedicht „Mondnacht“ (1837) von Joseph von Eichendorff.

Die Erde still geküßt,

Daß sie im Blütenschimmer

Von ihm nun träumen müßt’.

Die Luft ging durch die Felder,

Die Ähren wogten sacht,

Es rauschten leis’ die Wälder,

So sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte

Weit ihre Flügel aus,

Flog durch die stillen Lande,

Als flöge sie nach Haus.

(Joseph von Eichendorff, „Mondnacht“, 1837)

Achte beim Schreiben einer Gedichtanalyse aber immer genau auf die Aufgabenstellung. Manchmal gibt es Zusatzfragen, z. B. zum Verhältnis des lyrischen Ichs zur Natur oder zu den Epochenmerkmalen.

Gedichtanalyse: Einleitung

In der Einleitung einer Gedichtanalyse gibst du den Titel des Gedichts, das Erscheinungsjahr und den Autor oder die Autorin an.

Außerdem nennst du das Thema des Gedichts und ordnest es einer Literaturepoche zu. Dann leitest du mit einem weiteren Satz zum Hauptteil über.

Gedichtanalyse: Hauptteil

Im Hauptteil einer Gedichtanalyse untersuchst du das Gedicht im Hinblick auf folgende Aspekte:

Bleibe dabei nah am Text und belege deine Aussagen mit Zitaten, sodass die Lesenden sie nachvollziehen und selbst im Text nachprüfen können.

Inhalt

Du beginnst den Hauptteil deiner Gedichtanalyse mit einer Inhaltsangabe. Darin fasst du kurz und knapp zusammen, wovon das Gedicht handelt.

Außerdem sollte aus deiner Inhaltsangabe hervorgehen, wer in dem Gedicht spricht bzw. was die lyrische Situation ist.

Gibt es z. B. ein lyrisches Ich? Oder handelt es sich um Rollenlyrik, in der eine fiktive Person spricht und handelt?

In der ersten Strophe beschreibt das lyrische Ich, wie es die Mondnacht erlebte, nämlich harmonisch und träumerisch. Himmel und Erde werden wie Liebende beschrieben, die sich küssen (vgl. Strophe 1, Vers 2) bzw. voneinander träumen (vgl. Strophe 1, Vers 4).

In der zweiten Strophe werden sinnliche Eindrücke geschildert. Wir erfahren hier z. B., dass ein leichter Wind durch die Felder wehte (vgl. Strophe 2, Vers 1) und dass die Nacht ganz klar war, so dass man die Sterne sehen konnte (vgl. Strophe 2, Vers 4).

In der dritten und letzten Strophe geht es dann wieder um die Gefühle des lyrischen Ichs. Es sagt, dass seine Seele die Flügel ausspannte (vgl. Strophe 4, Vers 2) und durch die stille, nächtliche Landschaft flog „als flöge sie nach Haus“ (Strophe 4, Vers 4).

In unserem Beispiel entsprechen die Sinnabschnitte den Strophen. In längeren Gedichten bilden oft mehrere Strophen zusammen einen Sinnabschnitt.

Form

Bei der Analyse der Form beschreibst du zunächst, aus wie vielen Strophen und Versen das Gedicht besteht. Anschließend bestimmst du:

- das Reimschema

- das Metrum

- die Kadenzen

Wichtig ist bei der formalen Analyse eines Gedichts, dass du die Merkmale nicht nur nennst, sondern auch beschreibst, welche Wirkung sie erzeugen.

- Reimschema

Unter einem Reimschema versteht man das Muster, nach dem sich die Wörter am Ende der Verse reimen.

Die häufigsten Reimschemas in deutschen Gedichten sind:

- Paarreim: a-a-b-b

- Kreuzreim: a-b-a-b

- umarmender Reim: a-b-b-a

- Schweifreim: a-a-b-c-c-b

- Metrum

‚Metrum‘ (= ‚Versmaß‘) ist ein anderes Wort für den Rhythmus, der sich aus der regelmäßigen Abfolge betonter und unbetonter Silben ergibt.

Um das Metrum zu bestimmen, musst du folgende Versfüße (= rhytmische Grundmuster in einem Vers) kennen:

- Jambus: unbetont–betont (= Senkung–Hebung)

- Trochäus: betont–unbetont (= Hebung–Senkung)

- Daktylus: betont–unbetont–unbetont (= Hebung–Senkung–Senkung)

- Anapäst: unbetont–unbetont–betont (= Senkung–Senkung–Hebung)

Wiederholt sich der jambische Versfuß unbetont–betont (= Senkung–Hebung) in einem Vers dreimal, ergibt sich daraus als Metrum z. B. ein dreihebiger Jambus.

- Kadenzen

Die Kadenzen haben ebenfalls mit dem Rhythmus zu tun, allerdings schaut man hier nur auf die Betonung der letzten beiden Silben in jedem Vers.

Man unterscheidet drei Arten von Kadenzen:

- Männliche Kadenz: Die vorletzte Silbe ist unbetont und die letzte Silbe ist betont.

- Weibliche Kadenz: Die vorletzte Silbe ist betont und die letzte Silbe ist unbetont.

- Reiche Kadenz: Die beiden letzten Silben im Vers sind unbetont.

Die regelmäßige äußere Form unterstreicht die harmonische Stimmung des Gedichts. So vollkommen ruhig und schön, wie das lyrische Ich die Mondnacht erinnert, so vollkommen regelmäßig sind auch Reimschema, Metrum und Kadenzen.

Sprache

Bei der sprachlichen Analyse eines Gedichts achtest du auf:

-

- den Satzbau

- die Stilebene

- die Stilmittel

- ggf. weitere Besonderheiten

- Satzbau

Hinsichtlich des Satzbaus analysierst du z. B., ob die Sätze in dem Gedicht kurz oder lang sind und ob es viele Nebensätze oder vor allem Hauptsätze gibt.

Umgekehrt spricht man bei Texten, die viele Satzgefüge aus Haupt- und Nebensätzen enthalten, von einem ‚hypertaktischen Stil‘.

- Stilebene

Mit Blick auf die Stilebene untersuchst du, ob der Autor oder die Autorin in einem gehobenen Stil schreibt oder auch auf Umgangssprache und Slang zurückgreift.

Weitere sprachliche Besonderheiten können z. B. darin bestehen,

- dass eine bestimmte Zeitform vorherrscht, z. B. Präsens oder Präteritum,

- dass in dem Gedicht bestimmte Wortarten besonders häufig vorkommen, z. B. Verben oder Adjektive, oder

- dass die Verben häufig in einem bestimmten Modus stehen, z. B. im Konjunktiv.

Auffällig ist, dass das Gedicht durchgängig im Präteritum verfasst ist und dass drei der Verben im Konjunktiv stehen: „hätt“ (Strophe 1, Vers 1), „müsst“ (Strophe 1, Vers 4), „flöge“ (Strophe 3, Vers 4).

Die Zeitform Präteritum macht deutlich, dass das lyrische Ich eine Erinnerung schildert und keine unmittelbare Erfahrung wiedergibt. An den Konjunktiven kann man sehen, dass das lyrische Ich diese Erinnerung mit Fantasie weiter ausschmückt.

- Stilmittel

Zuletzt ist noch wichtig, die verwendeten Stilmittel (= sprachliche Mittel) zu erkennen und ihre Wirkung zu beschreiben. Diese 15 Stilmittel kommen in Gedichten häufig vor:

| Alliteration | Euphemismus | Parallelismus |

| Anapher | Hyperbel | Pars pro toto |

| Ellipse | Metapher | Personifikation |

| Enjambement | Metonymie | Synekdoche |

| Epipher | Oxymoron | Zeilensprung |

Der Parallelismus „Der Wind ging durch die Felder / Die Ähren wogten sacht“ (Strophe 2., Vers 1–2) lenkt die Aufmerksamkeit der Lesenden ganz auf den Inhalt der Verse, also die Art, wie das lyrische den Wind in den Feldern wahrnimmt.

Eine weitere Metapher findet sich in der dritten Strophe, wo es heißt, dass die Seele des lyrischen Ichs ihre Flügel ausspannte (vgl. Strophe 3, Vers 1–2). Dies veranschaulicht die gehobene und zugleich sehnsuchtsvolle Stimmung des lyrischen Ichs.

Etwas rätselhaft ist der Vergleich „als flöge es nach Haus“ (Strophe 3, Vers 4), mit dem das Gedicht endet. Möglicherweise sehnt sich die Seele des lyrischen Ichs danach, zu ihrem Ursprung zurückzukehren – vielleicht zu Gott oder der Natur selbst.

Abschließend fällt auf, dass die Verse der drei Strophen jeweils durch Enjambements zu einem einzigen Satz verbunden sind. Satz- und Strophengrenzen stimmen somit überein, was die geordnet-harmonische Gesamtwirkung des Gedichts verstärkt.

Gedichtanalyse: Schluss

Im Schlussteil fasst du die wichtigsten Ergebnisse deiner Analyse noch einmal kurz zusammen.

Falls gefordert, nimmst du außerdem persönlich Stellung und beschreibst, wie das Gedicht auf dich wirkt. Achte hier also genau auf die Aufgabenstellung.

Auf mich persönlich wirkt das Bild des Kusses von Himmel und Erde in der ersten Strophe ein wenig kitschig und klischeehaft, aber die Sinneseindrücke in der zweiten Strophe sind sehr anschaulich und der Schluss regt zum Nachdenken an.

Wie schreibt man eine Gedichtanalyse?

Das Schreiben einer Gedichtanalyse solltest du methodisch angehen. Wichtig ist, dass du dich zunächst gut vorbereitest. Dabei kannst du in folgenden Schritten vorgehen:

- Im ersten Schritt liest du dir das Gedicht mehrfach aufmerksam durch. Gehe sicher, dass du inhaltlich alles richtig verstanden hast. Bei längeren Gedichten überlege, welche Sinnabschnitte es gibt.

- Im zweiten Schritt schaust du dir die Form des Gedichts an. Gibt es ein festes Reimschema und/oder Metrum? Wie sind die Kadenzen? Halte deine Ergebnisse in Stichpunkten fest.

- Im dritten Schritt analysierst du die Sprache des Gedichts. Welche Besonderheiten fallen dir auf und welche Stilmittel erkennst du? Markiere dir die entsprechenden Stellen am besten direkt im Text.

Jetzt kannst du mit dem Schreiben beginnen. Orientiere dich dabei an dem Aufbau, wie wir ihn im letzten Kapitel dargestellt haben.

Andere Zeitformen wie das Präteritum verwendest du nur, wenn es notwendig ist, um den Inhalt richtig wiederzugeben, z. B.:

- „In der ersten Strophe beschreibt das lyrische Ich, wie es die Mondnacht erlebte, nämlich harmonisch und träumerisch.“

Gedichtanalyse: Formulierungshilfen

Die folgende Tabelle enthält nützliche Formulierungshilfen für Einleitung, Hauptteil und Schluss einer Gedichtanalyse.

| Teil | Formulierungshilfen |

| Einleitung |

|

| Hauptteil – A) Inhalt |

|

| Hauptteil – B) Form |

|

| Hauptteil – C) Sprache |

|

| Schluss |

|

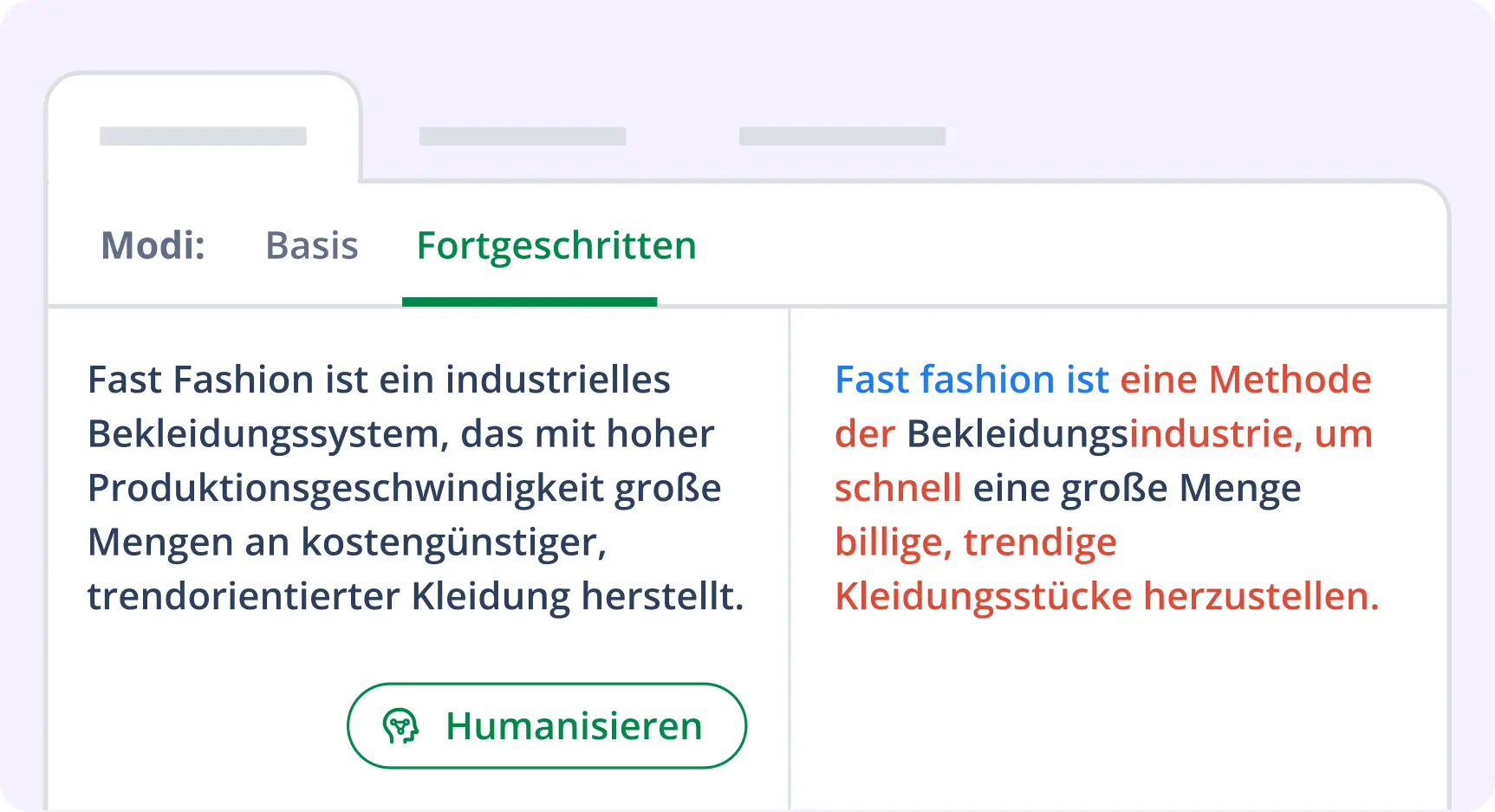

Wenn du bei der Ausarbeitung nach einer passenden Formulierung suchst, teste den kostenlosen Textumschreiber von QuillBot.

Gedichtanalyse: Beispiel als PDF zum Download

Hier findest du unsere Beispiel-Gedichtanalyse zu Joseph von Eichendorffs „Mondnacht“ (1837) als PDF zum Download:

Beispiel für eine Gedichtanalyse

Häufig gestellte Fragen zur Gedichtanalyse

- Was gehört alles in eine Gedichtanalyse?

-

In eine Gedichtanalyse gehören folgende Inhalte:

Einleitung: Titel des Gedichts; Autor/Autorin; Erscheinungsjahr; Thema; Epoche; ggf. besondere Art des Gedichts (z. B. Ballade oder Sonett)

Hauptteil:

- Inhaltliche Analyse: kurze Zusammenfassung des Inhalts; wer spricht? (lyrisches Ich bzw. lyrische Situation)

- Formale Analyse: Strophen- und Versform; Reimschema; Metrum (= Versmaß); Kadenzen

- Sprachliche Analyse: Satzbau und Wortwahl; Stilebene; Stilmittel; ggf. weitere Besonderheiten

Schluss: Zusammenfassung der Ergebnisse; falls gefordert: persönliche Stellungnahme

Im Hauptteil ist es wichtig, dass du die jeweiligen Merkmale nicht nur benennst, sondern auch ihre Wirkung bzw. ihre Funktion im Gedicht beschreibst.

Tipp:

Wenn du gerade an einer Gedichtanalyse schreibst und nach einer guten Formulierung suchst, teste den kostenlosen Textumschreiber von QuillBot.

- Wie ist der Aufbau einer Gedichtanalyse?

-

Ein Gedichtanalyse kannst du so aufbauen:

Einleitung:

- Titel des Gedichts

- Autor/Autorin

- Erscheinungsjahr

- Thema

- Epoche

- ggf. besondere Art des Gedichts (z. B. Ballade oder Sonett)

Hauptteil:

Inhaltsanalyse:

- Kurze Zusammenfassung des Inhalts

- Wer spricht? (lyrisches Ich bzw. lyrische Situation)

Formale Analyse:

- Strophen- und Versform

- Reimschema

- Metrum (= Versmaß)

- Kadenzen

Sprachliche Analyse:

- Satzbau und Wortwahl

- Stilebene

- Stilmittel

- Ggf. weitere Besonderheiten

Schluss:

- Zusammenfassung der Ergebnisse

- Falls gefordert: persönliche Stellungnahme

Tipp:

Wenn du gerade an einer Gedichtanalyse schreibst und sprachliche Fehler vermeiden willst, teste die kostenlose Rechtschreibprüfung von QuillBot.

- In welcher Zeitform schreibt man eine Gedichtanalyse?

-

Eine Gedichtanalyse schreibt man grundsätzlich im Präsens, also in der Gegenwartsform.

Richtig heißt es also z. B.

- „Das Gedicht handelt von …“

Falsch ist dagegen:

- „Das Gedicht handelte von …“

Andere Zeitformen wie das Präteritum sind nur erlaubt, wenn sie notwendig sind, um zeitliche Abfolgen im Gedicht richtig wiederzugeben.

Tipp:

Wenn du gerade an einer Gedichtanalyse schreibst und sprachliche Fehler vermeiden willst, teste die kostenlose Rechtschreibprüfung von QuillBot.

- Welche Arten von Reimschemas gibt es?

-

Es gibt verschiedene Arten von Reimschemas. Die wichtigsten sind:

- Paarreim: a-a-b-b

- Kreuzreim: a-b-a-b

- umarmender Reim: a-b-b-a

- Schweifreim: a-a-b-c-c-b

- verschränkter Reim: a-b-c-a-b-c

- Haufenreim: a-a-a- …

- Kettenreim: a-b-a-b-c-b oder a-b-a-c-b-c

Weitere Informationen über die verschiedenen Reimschemas und ihre Wirkung findest du in unserem Artikel über das Reimschema.

- Welche 4 Metren gibt es?

-

Im Schulunterricht wird meistens zwischen den folgenden 4 Metren unterschieden:

- Jambus: unbetont–betont (Senkung–Hebung), z. B.: ‚Verstand‘

- Trochäus: betont–unbetont (Hebung–Senkung), z. B.: ‚Bäcker‘

- Daktylus: betont–unbetont–unbetont (Hebung–Senkung–Senkung), z. B.: ‚Königin‘

- Anapäst: unbetont–unbetont–betont (Senkung–Senkung–Hebung), z. B.: ‚Elefant‘

Der richtige Fachbegriff für diese kleinsten rhythmischen Einheiten in einem Vers lautet ‚Versfuß‘.

Das ‚Metrum‘ oder ‚Versmaß‘ ergibt sich aus allen Versfüßen in einem Vers zusammen, z. B.: ‚fünfhebiger Jambus‘.

Tipp

Wenn du bei einer Gedichtanalyse oder Gedichtinterpretation nach einer guten Formulierung suchst, kann dir das kostenlose Tool von QuillBot zum Textumschreiben helfen.